L’Andorre

et ses monuments romans

La

légende prétend que l’Andorre

a été fondée par Charlemagne

en l’an 805, mais si l’on en croit

les découvertes archéologiques

réalisées dans les années

1980, les traces des premiers habitants des

vallées remontent à 9000 ans avant

J.-C.

La

légende prétend que l’Andorre

a été fondée par Charlemagne

en l’an 805, mais si l’on en croit

les découvertes archéologiques

réalisées dans les années

1980, les traces des premiers habitants des

vallées remontent à 9000 ans avant

J.-C.

Les hommes se sont vite adaptés aux rudesses

du climat et du relief, utilisant peu à

peu les matériaux modestes et robustes

qu’offrent la montagne, la pierre, le

fer ou le bois pour édifier leurs premiers

abris.

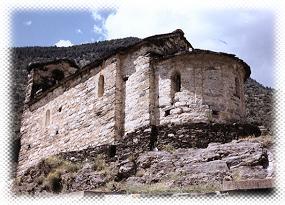

Ainsi, au XIIe siècle, les églises

romanes, souvent frustres et sévères

semblent avoir fleuri aux points stratégiques

du paysage, parfois sur des constructions antérieures,

wisigothiques ou carolingiennes. A l’image

des « parrochiae » romaines, ces

centres de vie spirituelle et communautaires

jouent un rôle important dans les cérémonies

et les actes qui rassemblent les habitants des

paroisses. Surplombant la vallée, dressés

sur un contrefort rocheux, les clochers servent

de tour de guet pour avertir des dangers et

les porches ou les sanctuaires, espaces dévolus

au recueillement vont abriter les premières

formes de l’organisation politique andorrane.

La tradition préromane au IXe siècle

se caractérise par une abside carrée

séparée de la nef par un arc triomphal

outrepassé, un appareillage irrégulier,

des fenêtres archaïques à

ébrasement simple, ces édifices

sont réalisés avec les matériaux

disponibles sur place (granit, schiste, pierre

ponce, ardoise).

L’influence lombarde, venue d’Italie

du Nord se développe dans les vallées

à partir du XIIe siècle, ne modifiant

cependant en rien la modestie des édifices

habillés de galets ou de moellons dégrossis,

recouverts de crépis avec pour seul élément

décoratif des frises en pierre ponce

ou en dents de scie sur les porches des églises

et quelques visages stylisés sur les

clochers comme à Sant Miquel ou Santa

Coloma.

Tranchant

avec cette sobriété architecturale,

les clochers se dressent avec orgueil comme

celui d’Encamp qui culmine à 23

mètres. Véritables emblèmes

communautaires, ces tours rondes ou carrées

ont un rôle à la fois de défense

et de communication à l’instar

des forteresses cathares : du haut de ces promontoires,

on sonne le tocsin et l’on envoie des

signaux lumineux d’un bout à l’autre

de la Principauté.

Des restes de pigments noirs, rouges ou blancs

témoignent comme à Santa Coloma

de l’ancienne décoration polychrome

de ces tours. Les façades de pierre naturelle

étaient crépies et blanchies à

la chaux puis ornées de motifs géométriques

rehaussant l’architecture du bâtiment.

A l’intérieur de ces églises

l’on peut encore découvrir des

fresques d’une grande expressivité

narrative. Ces peintures dont le registre de

couleurs alterne du rouge au noir en passant

par le jaune ou le gris, occupaient autrefois

le chevet des édifices.

Outre les figures du collège apostolique,

les symboles des quatre évangélistes,

notons dans l’abside de

Sant

Marti de la Cortinada une composition assez

remarquable pour être détaillée:

D’un côté la représentation

de religieux de face parmi lesquels Saint Martin

de Tours et saint Brice, son successeur à

l’évêché tourangeaux;

De l’autre, des laïcs de trois quarts

parmi lesquels un joueur de viole, un danseur,

un archer et, se mêlant à l’ensemble,

des oiseaux et des animaux fantastiques.

Au

milieu du XIIe siècle un artiste désigné

sous le nom de maître de Santa Coloma,

influencé par la production du grand

Maître de Pedret, celle de Taüll

ou de la Seu d’Urgell, exerce ses talents

à Santa Coloma,

Sant

Miquel d’Engolasters, Sant Romà

de les Bons ou Sant Cristofol d’Anyos.

Ses représentations proches de la sensibilité

populaire se caractérisent par l’allongement

des visages ou l’accentuation des joues

et du front en utilisant des pigments rouges.

Si l’art roman ne pénètre

dans ces contrées de haute montagne qu’un

siècle après son apparition en

Catalogne, il s’y installe de manière

durable.

Certes, un retable baroque se substitue à

un décor roman mais dès qu’il

s’agit de construire un nouveau bâtiment

c’est sur le modèle médiéval

traditionnel.

Certains n’ont d’ailleurs pas hésité

à parler pour l’art roman, d’art

national andorran. Si bien que lorsque l’on

a reconstruit, en 1972,

le

sanctuaire de Meritxell endommagé

par un terrible incendie, l’architecte

Ricardo Bofill, fidèle au modèle

roman, l’a doté d’arcs pleins

cintres et a combiné ardoise et pierre

du pays dans sa réalisation. Exceptionnellement

bien conservées, les églises romanes

andorranes forment un ensemble unique et cohérent

que l’on peut visiter durant la période

estivale avec un service gratuit de guides culturels.

Les chemins de l’art roman, de Sant Miquel

à

Sant

Joan de Caselles, à découvrir

lors de votre prochaine visite en Andorre.